「Illustratorでデザインしたのに、うまく印刷されない…」

「なぜか画像が消えている」「納品先から修正依頼が…」

こんな経験はありませんか?

Illustratorは便利な反面、設定ミスや見落としがトラブルの原因になりやすいソフトです。

特に初心者〜中級者のうちは、知識不足や“慣れ”による油断で、思わぬミスをしてしまいがち。

この記事では、**「Illustratorでありがちな“やりがちミス”10選」**を実例とともに解説します。

操作・保存・入稿時のミスまで幅広くカバーしているので、今のうちに確認しておけば、実務や納品での失敗を防ぐことができます。

ぜひ最後までチェックして、あなたのデザイン作業を一歩レベルアップさせましょう。

目次

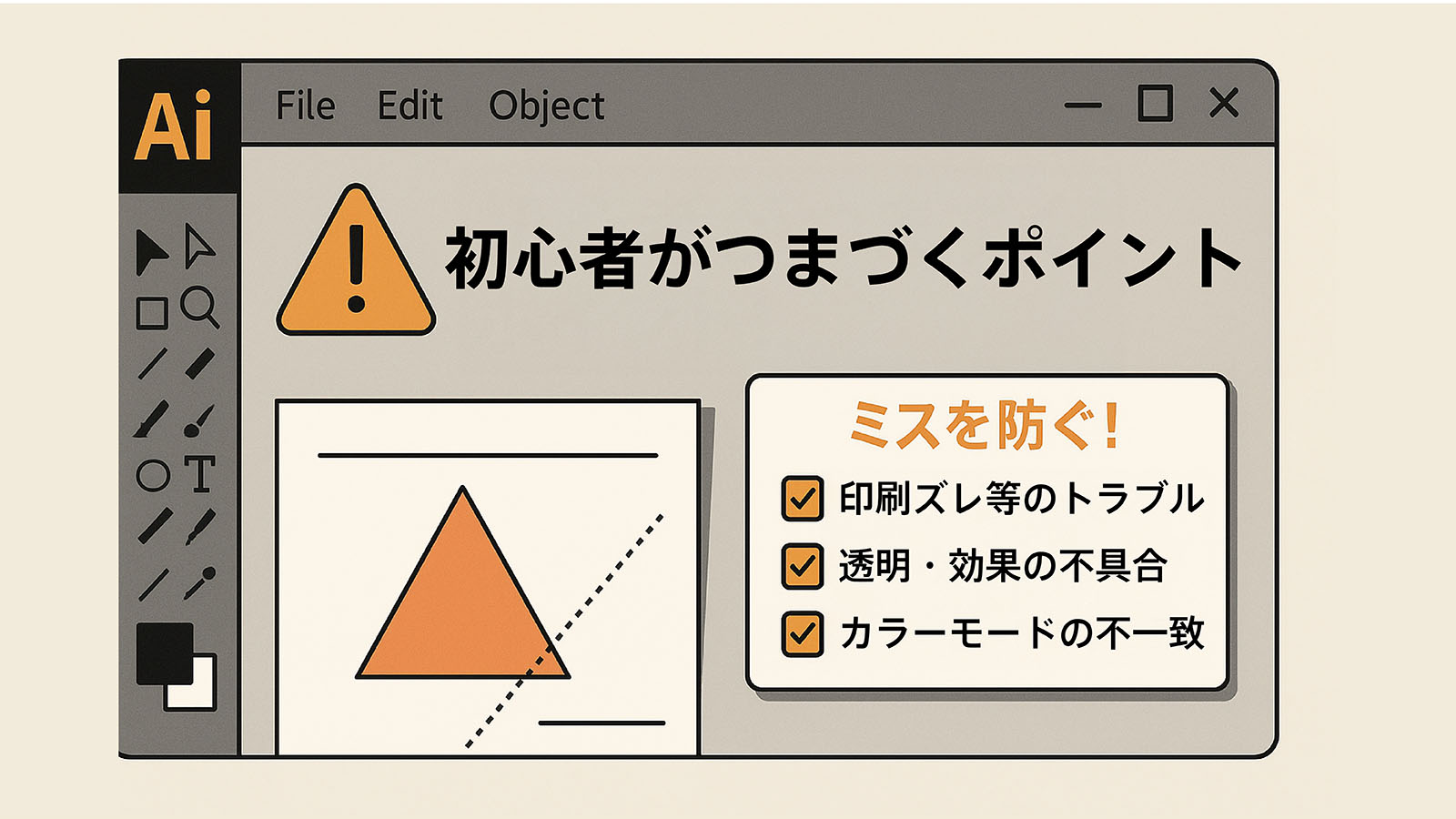

Illustrator初心者がつまずく“やりがちミス”10選

① パスがつながっていない(意図せず切れている)

よくある状況

図形を描いたつもりが、線がつながっておらず「閉じたパス」になっていないことがあります。

印刷データやレーザーカットでは致命的なエラーにつながることも。

対策

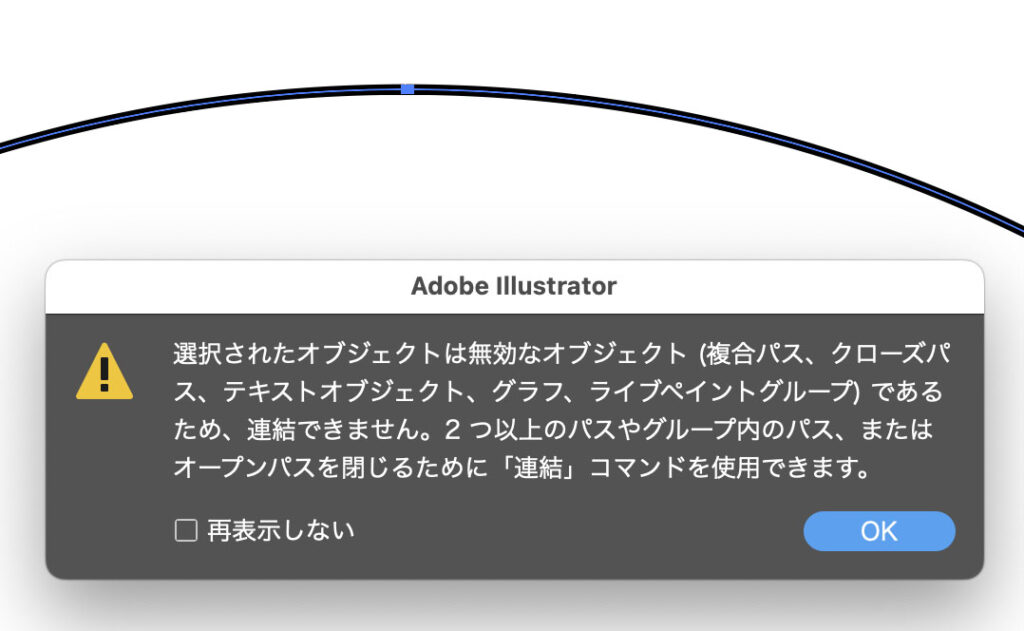

・「パスの連結」や「オブジェクト → パス → 連結(⌘+J)」を使うと、つながっていない場合でも閉じたパスにできます。

・逆にすでに閉じたパスに対して(⌘+J)を使うと、「無効なオブジェクト」エラーが表示されるため、パスの状態を確認する目安になります。

・アウトライン表示(⌘+Y)でパス構造をチェックするのも有効です。

② アウトライン化を忘れてフォントが崩れる

よくある状況

フォントをアウトライン化せずに入稿し、相手の環境で文字化けや書体崩れが起きるケース。

対策

・入稿前に文字はすべてアウトライン化(⌘+Shift+O)

・編集が必要な場合は、元データ(アウトライン前)も保存しておくと安心

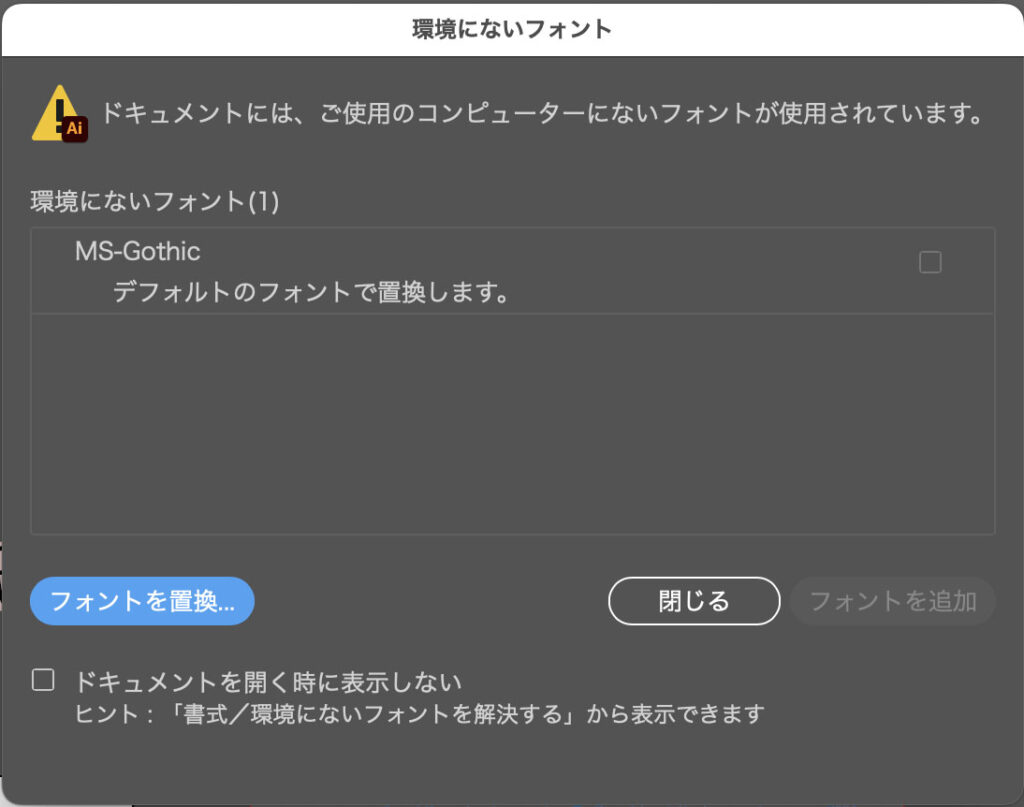

Illustratorで作成したデータに使用しているフォントが、開いた環境に存在しない場合、下図のような「フォントが見つかりません」エラーが表示されます。

この状態では、意図した書体で表示されず、デザインの崩れや文字化けの原因になります。

**アウトライン化を忘れたまま入稿すると、印刷物が崩れるリスクが高いため注意しましょう。**

③ 埋め込み画像がリンク切れして表示されない

よくある状況

画像を「リンク配置」していて、aiファイル単体では画像が表示されない・印刷できないミス。

対策

・画像は基本的にリンク配置を使用し、Illustratorの「パッケージ」機能(ファイル → パッケージ)でリンク画像を自動でまとめるのが一般的です。

・納品や共有の際は、生成された「Links」フォルダと一緒にaiファイルを渡しましょう。

※「画像の埋め込み」は再編集や修正の柔軟性が下がるため、業務では避けられることが多いです。リンク方式+パッケージ化のほうが、データのやり取りにも適しています。

④ PDF書き出し時の設定ミス(プリセット・解像度・塗り足し)

よくある状況

確認用として軽いPDFを出力したあと、そのままの設定で本番用PDFを保存してしまい、

解像度不足やトンボ・塗り足しの不足などで再入稿になるケースがあります。

また、PDF/X-1a:2001 などの指定フォーマットでの出力が求められる場合もあります。

対策

・確認用PDFと入稿用PDFは、出力設定を明確に分ける

・印刷所の指定がある場合は「プリセット:PDF/X-1a:2001」を選択

・カラーモード(CMYK)、トンボ、塗り足し、画像解像度(300dpi以上)を再確認すること

⑤ 画像が低解像度で印刷が荒れる

よくあるミス

Web用の72dpi画像をそのまま印刷に使ってしまい、ぼやけて見える

WebサイトやSNS用に保存された画像(解像度72dpiやRGBカラー)を、そのままチラシや名刺に使うと、印刷時にぼやけたり、色が思った通りに出なかったりします。

ミスを防ぐポイント【3ステップ】

- 画像の解像度を確認する

IllustratorやPhotoshopで画像を開いたら、以下をチェック:

- Illustrator:リンク画像を選択 →「リンクパネル」で画像情報を確認

- Photoshop:[イメージ]→[画像解像度]で「解像度」の数値を確認 - 印刷用には「300dpi以上」かつ「CMYKカラー」がおすすめ

- 解像度が低ければ再度書き出し or 高解像度の素材を入手

- 色のずれを避けるためにRGB→CMYK変換も検討 - Web素材を使う場合は「サイズと解像度」をあらかじめチェック

- 無料素材サイトやクライアント支給画像は72dpiが多いので注意

- 小さな画像を無理に拡大して使うのはNG

補足:

印刷所によっては「画像の解像度が不足している」と入稿後に指摘されることもあります。入稿前に全画像の解像度チェックを習慣にしましょう。

✅ 画像解像度チェックリスト(印刷用)

☐ 使用する画像の解像度は300dpi以上か?

☐ Web用(72dpi)の画像を誤って使っていないか?

☐ 小さい画像を拡大して使用していないか?

☐ 配置サイズに対して適切な解像度があるか?

☐ フリー素材や支給画像の仕様を確認したか?

⑥ 見た目通りに印刷されない(透明・効果の不具合)

よくある状況

Illustratorの画面上では問題なく表示されていたのに、印刷したら「ドロップシャドウが消える」「乗算の効果が反映されない」「半透明が真っ黒になる」など、仕上がりが全く異なる…というトラブルが起こることがあります。

これは、透明効果や描画モードが印刷工程で正しく処理されないことが原因です。

対策

・透明効果は「分割・統合」を行う

特に印刷所にデータを入稿する際は、透明やぼかし、描画モード(乗算・スクリーンなど)を使用している部分に対して「透明部分の分割・統合」を実行しておくと安心です。

→ メニューから:オブジェクト → 透明部分を分割・統合

・事前に「オーバープリントプレビュー」で確認する

Illustratorの画面は、実際の印刷結果と異なることがあります。

メニューの 表示 → オーバープリントプレビュー をオンにしておくことで、印刷結果に近い表示で事前チェックが可能です。

・PDF書き出し時の注意

PDF保存の際は「Illustratorの編集機能を保持」にチェックを入れたままだと、環境によっては透明効果が正しく再現されない場合があります。印刷用PDFを作るときは「高品質印刷」プリセットを選び、透明の処理も含めてしっかり確認しましょう。

見た目通りに印刷されない(透明・効果の不具合) チェックリスト

□ 透明効果を使っている箇所に「透明部分の分割・統合」を実行した

□ オーバープリントプレビューで事前に確認した

□ PDF書き出し時に「高品質印刷」プリセットを選んだ

□ 不要な「Illustratorの編集機能を保持」設定をオフにした

□ 印刷前にプリントプレビューで効果の再現を確認した

⑦ カラーモードがRGBのまま入稿してしまう

よくある状況

RGBモードのまま入稿してしまい、印刷物の色が画面で見ていたものと大きく違ってしまう…というトラブルは非常に多いです。

特にWeb用に作られた画像や、スクリーンショットをそのまま使った場合に起こりがちです。

対策

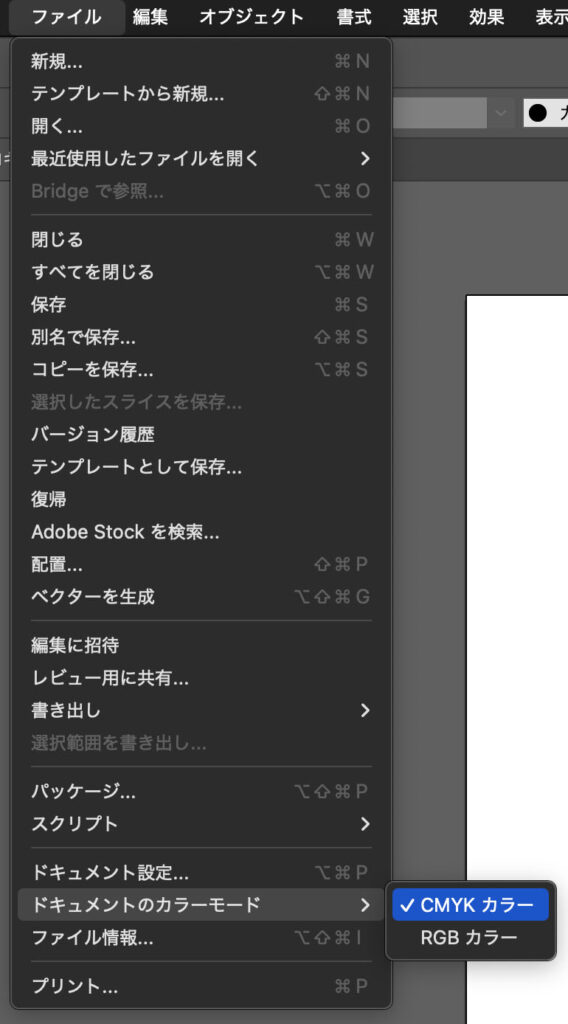

・印刷用データは必ずCMYKモードで作成しましょう。新規ファイル作成時に「カラーモード:CMYK」を選ぶか、既存データは「ファイル」→「ドキュメントのカラーモード」→「CMYKカラー」に変換します。

・Web素材や画像を使うときは、RGB画像が混じっていないかチェックします。

「リンクパネル」や「情報パネル」で、画像のカラーモードを確認できます。

・色が重要な案件(化粧品・食品など)では、試し刷りをして発色を確認するのが確実です。画面と印刷での色の再現差を意識しましょう。

チェックリスト

□ 新規作成時にCMYKモードでスタートした

□ RGBモードで作られた画像を使っていないか確認した

□ リンク画像のカラーモードをチェックした

□ ドキュメントのカラーモードを最終確認した

□ 色味が重要な案件では試し刷りを行った

レイヤーを統合していなくてトラブルに

よくある状況

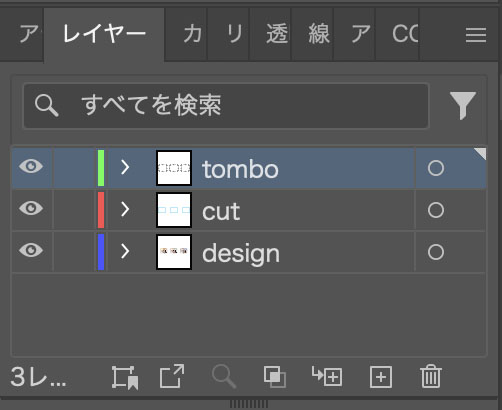

制作段階では便利でも、完成後にレイヤーを整理せず放置したままだと、ファイルの見通しが悪くなります。

印刷会社に入稿した際、不要なレイヤーが干渉して意図しない表示・印刷ミスにつながることもあります。

また、別のデザイナーが引き継いで編集する場合、レイヤーが無駄に多いと非常に扱いづらくなります。

対策

・使っていないレイヤーやオブジェクトは削除する

・レイヤー名を適切に付け、必要最小限にまとめる

・入稿前に「すべての表示/ロック解除」で不要物を確認

・必要に応じて「レイヤー統合」や「別名保存」で整理された状態にする

補足

クライアントや印刷会社に渡す最終データでは、「見た目通り・最小構成」が基本です。作業用ファイルとは分けて、整理済みのファイルで納品する習慣をつけると、トラブルを未然に防げます。

チェックリスト

□ 不要なレイヤー・隠しオブジェクトを削除した

□ レイヤー名を整理・統合した

□ 表示・ロック解除して不要物を確認した

□ 整理された状態で別名保存した

グループ化やロックが原因で編集できない

よくある状況

オブジェクトをクリックしても選択できず「壊れてる!?」と焦ってしまうトラブル。実は、グループ化やロック、クリッピングマスクが原因で編集できないことがほとんどです。複数の要素をまとめて管理しようとするあまり、編集が面倒になるという矛盾が起こります。

対策

-

ロック解除:

⌘ + Option + 2(Windows:Ctrl + Alt + 2)

→ 他人が作ったデータでよくある「すべてロックされている状態」も一括解除できます。 -

すべて表示:

⌘ + Option + 3(Windows:Ctrl + Alt + 3)

→ 非表示オブジェクトが原因で混乱するのを防げます。 -

グループ解除:

⌘ + Shift + G(Windows:Ctrl + Shift + G)

→ 意図せずグループ化されていたものを個別に編集できるように。 -

クリッピングマスクに注意:一見背景のように見えるオブジェクトがマスクで隠れている場合もあります。

オブジェクト > クリッピングマスク > 解除でチェックしてみましょう。

⑩ 仕上がりサイズとアートボードサイズが違う

よくある状況

「仕上がりはA4のはずなのに、トンボの位置がずれている…」

そんなトラブルの多くは、アートボードサイズと仕上がりサイズ(カット線)が一致していないことが原因です。印刷入稿時にこのズレがあると、断ち落ちが不自然になったり、レイアウトが意図せずズレたりする可能性があります。

特に、アートボードに対してトンボを付けるのではなく、仕上がりサイズ(カット線)に対してトンボを設定するのが一般的な実務のルールです。

アートボード=仕上がりサイズと考えるのはNGな場合もあるため注意が必要です。

対策

-

カットサイズに対して正確にトンボを付ける

-

新規ドキュメント作成時は、仕上がりサイズ(例:A4なら210×297mm)で作成

-

塗り足し(通常3mm)を含めた状態でデザインする

-

-

アートボードは便宜上の作業エリアと捉える

-

入稿時のサイズ基準はアートボードではなく、トリムマーク(トンボ)で判断する印刷会社も多いため、混乱しないように

-

-

テンプレートを活用する

-

印刷用テンプレートを使えば、カット線、トンボ、塗り足し、カラーモードなどが初めから設定されているため安心

-

✅ チェックリスト:仕上がりサイズとアートボードサイズのズレを防ぐために

□ 仕上がりサイズ(カット線)を正確に設定してから作業を始めている

□ デザインは塗り足し(上下左右3mm)を含めて作成している

□ トンボはアートボード基準ではなく、カットサイズ基準で付けている

□ アートボードサイズと仕上がりサイズが混同されていないか確認している

□ 入稿前にトリムマークや塗り足しが正しく付いているかチェックしている

□ 印刷会社の入稿テンプレートを活用している

失敗を防ぐためのコツ|現場で学ぶ前に知っておくと有利!

- チェックリストを作っておく(入稿前・保存前など)

- 画面表示に頼らず、プリフライトチェックを活用する

- 小さなミスでも「なんでそうなるのか」を一度調べてみる

プリフライトチェック(Preflight Check)とは、印刷用データに不備がないかを事前にチェックする工程のことです。飛行機の「離陸前点検(pre-flight check)」に由来し、「印刷事故が起こる前に防ごう」という意味が込められています。

まとめ|“ミスあるある”を知るだけで、ひとつ先のレベルへ

Illustratorは自由度が高く、思い通りのデザインができる一方で、「知らないと失敗する」落とし穴も多いツールです。

本記事で紹介したような“初心者がやりがちな10のミス”を知っておくことで、印刷や納品のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに実務を進めることができます。

特にクライアントワークや入稿データを扱う際には、「正しく作る」だけでなく、「正しく仕上げる」視点がとても重要です。

ぜひチェックリストを活用しながら、自信を持って入稿できるデータ作成を目指してみてください。

あわせて読みたい

👉 印刷入稿の完全ガイド|トンボや塗り足しの基本も解説

👉 Illustrator初心者が覚えたい基本操作まとめ

印刷にまつわる“あるある”を漫画で楽しく学べる!

📚 デザイナーと印刷会社のリアルなやり取りを描いた

『刷ったもんだ!』もおすすめ。

「入稿あるある」や「現場のドタバタ」が楽しく学べますよ。